Объекты нематериального культурного наследия Республики Коми. Свадебный обряд устьцилёмов.

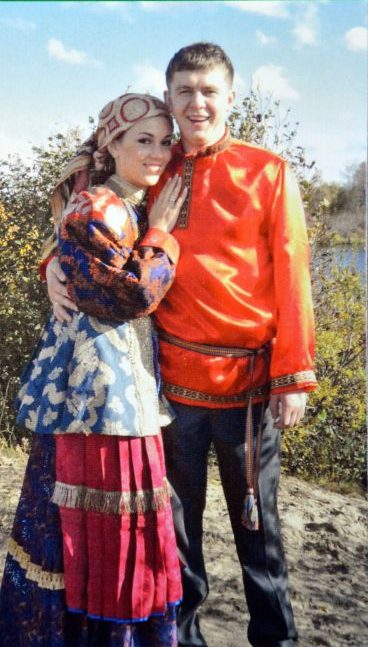

Свадебный обряд устьцилёмов представляет собой форму сохранения севернорусской старообрядческой культуры, представленной устными текстами, самобытным исполнением древнерусских песен и причети, спецификой танца. Сохраняется народная праздничная женская одежда. Участники обряда – родственники и односельчане. Важнейшими элементами обряда являлись заручение невесты, расплетение косы, благословление молодых, свадебный стол, исполнение лирических песен.

Свадебный обряд устьцилёмов представляет собой форму сохранения севернорусской старообрядческой культуры, представленной устными текстами, самобытным исполнением древнерусских песен и причети, спецификой танца. Сохраняется народная праздничная женская одежда. Участники обряда – родственники и односельчане. Важнейшими элементами обряда являлись заручение невесты, расплетение косы, благословление молодых, свадебный стол, исполнение лирических песен.

В настоящее время свадебный обряд значительно изменен, из традиционных элементов сохраняются: наряжание невесты в народную одежду, прохождение испытаний женихом и его «свитой», выкуп невесты, причеть, поднос, олабыши. Исполняются народные лирические песни.

В старообрядческой культуре в условиях утраченного священства свадебный обряд был единственной формой общественного признания новой семейной пары. Обрядовое «оформление» придавало молодоженам статус женатых людей (более уважаемых) в сравнении с теми, кто вступал в брак «уходом», «умыканием». Принципиальным отличием обряда является отсутствие жанра свадебных песен. Исключение песен свадебной тематики из обряда является следствием непростого отношения староверов к браку, существо которого при утраченном священстве на протяжении полутора столетий (конец XVII–XVIII вв.) признавалось блудом.

С середины XIX–до 60-х годов XX века самой распространенной формой брака была договорная. Договорному браку была свойственна публичность: участие в нём жителей деревни являлось их общинной обязанностью и служило своего рода санкционированием брака.

У устьцилёмов зафиксированы и такие реликтовые формы брака, как калым и умыкание. Умыкание невесты – древняя традиция, в западной славянской культуре было известно до конца XVI века. Как свидетельствуют факты, захват, насильственное завоевание невесты были нередки в усть-цилемской традиции, сохранявшиеся ещё в первой половине XX в. В случае успешного похищения статус жениха (молодого мужа) заметно возрастал, о нём односельчане говорили, как о герое.

Весьма прагматично объясняют традицию умыкания пижемские староверы, связывавшуюся с конфессиональными особенностями – сохранением репутации своих родителей: «Иногда, если дочь хотела выйти замуж за мирского, то похищение происходило с ведома родителей – перед людьми они выглядели невиновными, и никто не стал бы их осуждать, что добровольно выдали дочь не за своего старообрядца».

В настоящее время воссоздание свадебного обряда или отдельных его элементов (сватовство, смотрины) обусловлено интересом и потребностью молодых людей к упрочению семьи через сохранение традиций.

Народный интерес к подержанию семейных традиций на современном этапе возобновлен проектом «Родовой дом», благодаря которому многие семейные династии начали расписывать генеалогии, пишут воспоминания о представителях рода.

http://cntipk.ru/objects/svadebnyj-obryad-ustczilyomov/

Объекты нематериального культурного наследия Республики Коми. Народный праздник «Луд».

Одним из самых ярких национальных праздников, отражающих самобытность Республики Коми, является межрегиональный народный праздник «Луд». Он традиционно проходит в Ижемском районе в последнее воскресенье июня или первое воскресенье июля в канун начала сенокосной страды.Время проведения праздника Луд - с вечера до восхода солнца.

Одним из самых ярких национальных праздников, отражающих самобытность Республики Коми, является межрегиональный народный праздник «Луд». Он традиционно проходит в Ижемском районе в последнее воскресенье июня или первое воскресенье июля в канун начала сенокосной страды.Время проведения праздника Луд - с вечера до восхода солнца.

История праздника уходит во времена языческие, когда люди были едины с природой. Поэтому главные темы праздника – растительность и сила воды. Ижемские старожилы вспоминали, что каждое село, каждая деревня в определённое время, от Ивана Купалы до Петровских дней, выходила гулять на луга.

«Гуляли» перед началом сенокоса или поста, то есть праздновали перед предстоящей долгой работой, страдой и петровским постом.

Сам праздник открывают «Ижемские ворота» - танцевальное шествие с песнями по улицам села с последующим переходом на луг. Это яркое торжественное хореографическое событие лугового праздника, где обязательны различные парные соединения рук и проход танцующих под ними, словно сквозь ворота.

Пройдя через «ворота», участники праздника расходятся по лугу на закреплённое за каждым селом место - сикт (буквально «село») или подворье. Здесь они пребывают в течение праздника, разводят костёр, принимают гостей. На «Луде» проводится конкурс гармонистов.

Интересен «Хоровод невест». Это отголосок обряда инициации - перехода девочек в статус невест. В «хороводе невест» принимают участие молодые девушки, переходящие из подросткового возраста в период девичества. Это символический переход во взрослую жизнь. На «хороводе невест» свекрови выбирали будущих невесток, а женихи присматривали невест.

Среди молодых парней и мужчин из всех подворий в центре луга проводятся национальные игры, такие как: «Прыжки через нарты», «Бросание хорея», «Перетягивание на мизинцах».

Кульминация праздника - встреча солнца, момент, предвещающий начало нового рабочего дня, начало лета и конца ритуального действа. Именно в этот момент запевалы обращаются к солнцу, к предкам-родителям за благословением на начало сеноуборочных работ. Исполняются заклички, восхваляющие солнце и молодую счастливую жизнь.

Празднование «Луда» было признано Республиканским и входит в пятёрку самых привлекательных мероприятий в России, связанных с национальным колоритом. В настоящее время праздник «Луд» - это бренд Ижемского района.

Объекты нематериального культурного наследия Республики Коми. Родовые традиции устьцилёмов.

Родовые традиции включают в себя комплекс духовных и трудовых традиций рода: название или прозвище рода, историю его образования, сохранение родового дома.

Родовые традиции включают в себя комплекс духовных и трудовых традиций рода: название или прозвище рода, историю его образования, сохранение родового дома.

Родовые традиции устьцилёмов представляют важную часть локальной северорусской народной культуры. Благодаря преемственности поколений сохраняются династии, корнем семейственности является отчий дом, в котором собираются и ныне все представители рода, вспоминают предков, бытовую культуру. В родовых домах хранятся предметы быта, фотографии, создаются семейные музеи. Одной из форм сохранения семейных традиций в настоящее время является проект «Родовой дом», благодаря которому многие семейные династии возобновили составление генеалогий. Значительным фактором сохранения родовых традиций является организация и проведение выставок, посвященных семейным традициям, проведение районных конференций по теме «Родословия», создание семейных музеев и их популяризация. В настоящее время в с. Усть-Цильма действуют три семейных музея, на базе которых проводятся уроки краеведения. Такие музеи вызывают интерес не только у жителей края, но и у учёных, туристов, любителей старины.

http://cntipk.ru/objects/rodovye-tradiczii-ustczilyomov/

Объекты нематериального культурного наследия Республики Коми. Промысловые традиции народа коми.

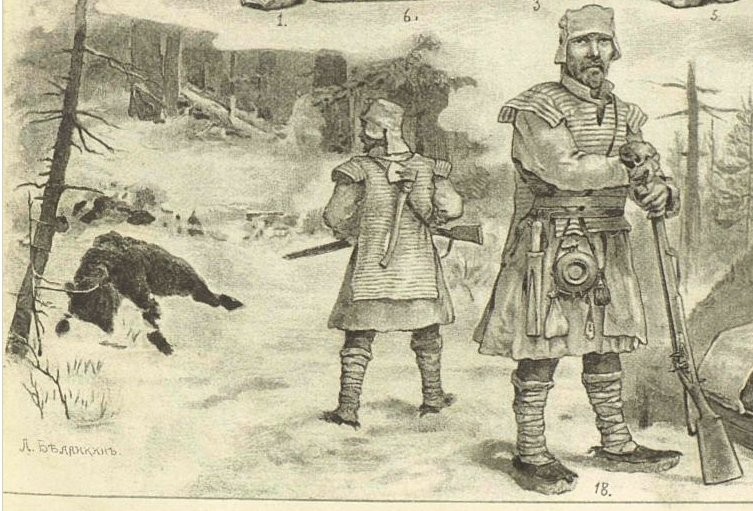

Промысловые традиции составляют неотъемлемую часть традиционного образа жизни народа коми. В них заключен многовековой опыт адаптации к условиям крайне-северной тайги — выработанные навыки изготовления и применения охотничьего и рыболовного инвентаря. Накопленные знания об окружающей природе позволили в полной мере использовать ресурсы среды обитания, обеспечивая их воспроизводство, а детально продуманные типы промысловой одежды, жилища гарантировали защиту от неблагоприятных природно-климатических факторов.

Промысловые традиции составляют неотъемлемую часть традиционного образа жизни народа коми. В них заключен многовековой опыт адаптации к условиям крайне-северной тайги — выработанные навыки изготовления и применения охотничьего и рыболовного инвентаря. Накопленные знания об окружающей природе позволили в полной мере использовать ресурсы среды обитания, обеспечивая их воспроизводство, а детально продуманные типы промысловой одежды, жилища гарантировали защиту от неблагоприятных природно-климатических факторов.

Производственные практики, уклад повседневной жизни в лесу в охотничий сезон регламентировались особыми правилами, определявшими поведение в лесу, отношение к природе, взаимоотношения между промысловиками. И производственный опыт, и промысловая мораль нашли отражение в различных жанрах фольклора, который играл важную роль в межпоколенной передаче традиций, сохранению представлений о престижности занятий охотой и рыболовством. В настоящее время промысловые традиции коми сохраняются в местах компактного проживания коренного населения, в основном, представителями старшего поколения охотников, осознающими их ценность и стремящимися передать молодежи.

Источники:

1. «Промысловые традиции народа коми».

Историко-этнографическая справка.Уляшев Олег Иванович, канд. фил.наук, ведущий научный сотрудник сектора этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН.

Фотографии из личного архива О.И. Уляшева. Жилища, строения и быт промысловиков, ловушки,промысловое снаряжение,процесс.

http://cntipk.ru/objects/promyslovye-tradiczii-naroda-komi/

2. Документальный фильм «Охотники Расовы из усть–куломского села «Ручь» Телепередача «Миянйӧз»(КРТК «Юрган», 2020 г., Сыктывкар)

https://www.youtube.com/watch?v=u_KZi7wO7d8&t=2s

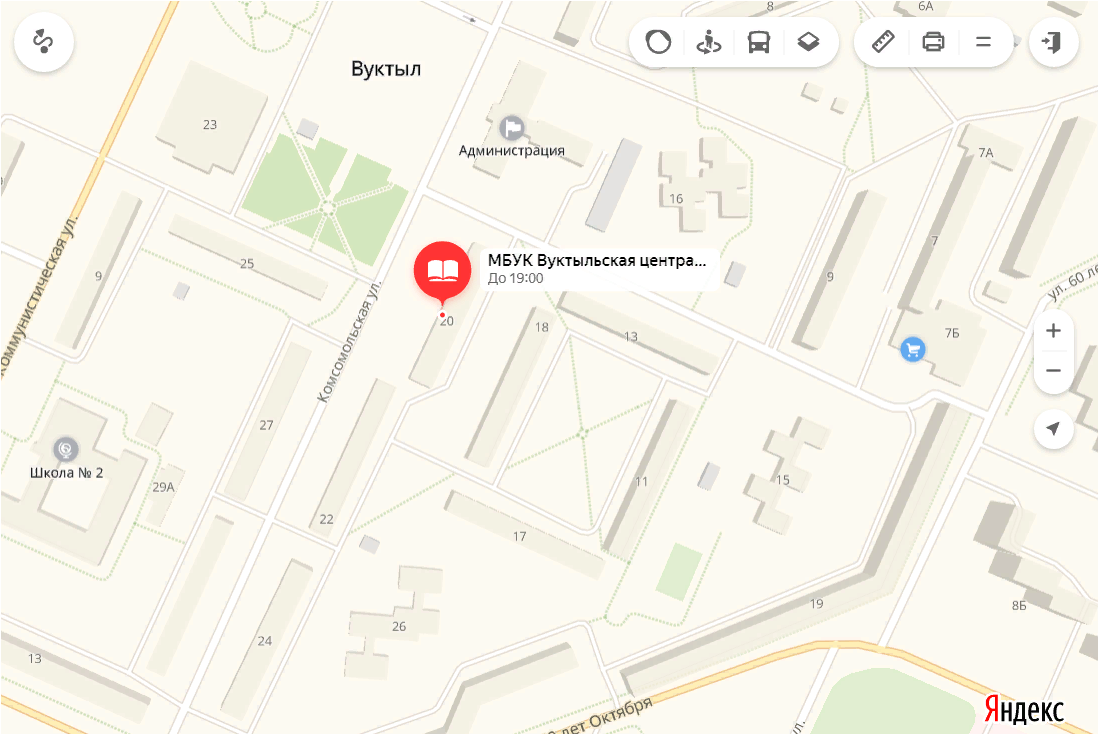

3. Книги из фонда Вуктыльской библиотеки.

Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине ХIХ – начале ХХ в.: Культура промыслового населения таёжной зоны Европейского Северо-Востока / Отв. ред. Л.Н.Жеребцов. М.: Наука, 1983.

Коми легенды и предания // Сост. Ю.Г.Рочев. Сыктывкар, 1984.

Ильина Ирина Васильевна. Мужчина и женщина в традиционной культуре коми : [монография] / И. В. Ильина, О. И. Уляшев ; отв. ред. А. В. Головнев. - Сыктывкар : Ин-т языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 2009. – 221с.

В дебрях Севера : Русские писатели XVIII - XIX веков о земле Коми / сост. и автор вступительных статей З. Я. Немшилова, Худ. В. А. Клейман, А. В. Мошев. - 2-е изд., испр. и доп. - Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1999.

Жеребцов Любомир Николаевич (1925 - 1991). Из жизни древних коми / Л. Н. Жеребцов, Н. Д. Конаков, К. С. Королев. - Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1985. - 134 с.

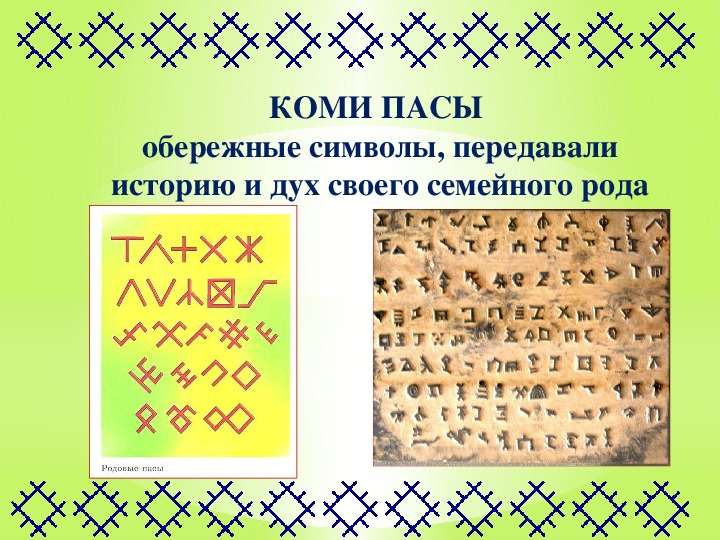

Объекты нематериального культурного наследия Республики Коми.Родовые знаки коми – ПАСЫ

У коми-зырян принято было знать своих предков до седьмого-десятого колена. В прошлом каждый род имел свою родовую метку – пас, которую ставили на документах вместо подписи, чертили на домах, вырезали на деревьях, отмечая таким образом границы охотничьих угодий. Подобные знаки существовали у всех финно-угорских и самодийских народов. Обычно пасы выполняли роль тамги. Тамга – это знак родовой или личной собственности. Если охотник положил на тушу убитого животного кусок бересты со своими символами, значит, эта туша принадлежит ему. Такие же знаки высекались, например, на охотничьих принадлежностях.

У коми-зырян принято было знать своих предков до седьмого-десятого колена. В прошлом каждый род имел свою родовую метку – пас, которую ставили на документах вместо подписи, чертили на домах, вырезали на деревьях, отмечая таким образом границы охотничьих угодий. Подобные знаки существовали у всех финно-угорских и самодийских народов. Обычно пасы выполняли роль тамги. Тамга – это знак родовой или личной собственности. Если охотник положил на тушу убитого животного кусок бересты со своими символами, значит, эта туша принадлежит ему. Такие же знаки высекались, например, на охотничьих принадлежностях.

Знаками помечалась вся собственность семьи: земельные угодья, охотничьи тропы, орудия труда, бытовые предметы, утварь и т.п. Причем с такой целью они использовались очень долго. Ещё в прошлом веке жители деревень легко могли определить по знакам, кому принадлежит та или иная вещь.Почти не меняясь, пасы дошли до наших дней на прялках, вышитых и вязаных узорах.

Кроме того, пасы использовались как обереги. Основное определение пасов в коми языке – «Рöдвуж». Основная цель - противостоять мистическим силам и болезням, которые считались следствием недоброй духовной силы и порчи. Они несли в себе магический, ритуальный смысл.

Трудно сказать, когда коми-зыряне стали использовать собственные знаки. Однако при археологических раскопках древних могильников было найдено несколько предметов, на которые нанесены подобные знаки. Все они относятся к XII— XIV векам. Эти находки говорят о том, что у древних пермских народов существовала письменность задолго до того, как ее создал известный просветитель Стефан в конце XIV века.